Die Bienen der Zukunft

In Sachsen entwickeln Züchter wie Tino Lorz Bienen, die endlich ohne menschliche Hilfe gegen ihren Todfeind, die Varroamilbe, bestehen können. Die Hoffnung kommt aus dem Osten des Freistaats.

Freie Presse, 27. März 2024

von Bernhard Honnigfort

HINTERHERMSDORF — Tief im Wald bei Hinterhermsdorf am Rande der Sächsischen Schweiz, abseits der Wanderwege und nahe der tschechischen Grenze, liegt, verborgen von Fichten und Himbeerbüschen, eine unscheinbare Lichtung. Hier wird sich demnächst entscheiden, ob Honigbienen in Sachsen, Deutschland und Europa ihren seit Jahrzehnten dauernden Kampf gegen den Todfeind, die Varroamilbe, gewinnen werden. „Irgendwann sind wir so weit“, sagt Tino Lorz. Er ist ein Optimist. „Es wird ein gutes Ende nehmen.“ Davon ist er überzeugt.

Der Vermessungsingenieur aus Dresden ist Vorsitzender des Dresdner Imkervereins von 1857, der Sächsischen Buckfastimker und ist zudem im Vorstand der Europäischen Buckfastimker. Er ist ein geduldiger und viel beschäftigter Mann, der unendlich viel über Bienen weiß, und er ist guter Dinge, denn es tut sich etwas, es geht endlich voran. Seit 15 Jahren züchtet er Buckfastbienen, eine besondere Bienenart. Es ist die zweithäufigste Art Honigbienen in Deutschland neben der immer noch am meisten von Imkern gehaltenen Carnicabiene.

Tino Lorz und seine sächsischen Imkerfreunde haben sich zusammen mit anderen Züchtern in Deutschland und Europa dem Kampf gegen die Varroamilbe verschrieben, der schlimmsten und heimtückischsten Geißel der Imkerei weltweit. Und Lorz ist stolz und dankbar, dass auch auf der kleinen Lichtung im Nationalpark Sächsische Schweiz der bislang ungleiche Kampf womöglich zugunsten der Biene entschieden wird. „Es entstehen die Bienen der Zukunft, überlebensfähige, robuste Völker“, sagt er. „Was wir machen, wird die Bienenhaltung verändern und das Leben der Imker erleichtern.“

Um zu verstehen, worum es bei diesem Kampf geht, muss man einige Jahrzehnte zurück und Tausende Kilometer nach Osten blicken, nach Korea, nach Nepal, Sibirien oder in den Himalaya, irgendwo dorthin, wo die Östliche Honigbiene zu Hause ist, das Gegenstück zu unserer europäischen, der Westlichen Honigbiene. In ihren Völkern lebt seit Millionen Jahren die Varroamilbe, ein Parasit, der an Bienen und Brut haftet, an ihnen saugt und Krankheiten überträgt.

„Die Milbe ist überall, sie verursacht immense Schäden und Kosten.“

Tino Lorz Bienenzüchter

Östliche Honigbienen kommen damit aber zurecht, die Milbe vermehrt sich nur in den Zellen der männlichen Bienen, der Drohnen. Die Brut der weiblichen Arbeiterinnen lässt die Milbe in Ruhe. Es gibt eine Art Gleichgewicht und die Bienenvölker können überleben. So geht das seit Ewigkeiten.

Irgendwann vor etwa 70 Jahren muss es zu einem Wirtswechsel gekommen sein. So nennen Biologen es, wenn ein Parasit auf eine andere Art überspringt. Angeblich sollen sich in der Sowjetunion Völker der beiden Honigbienenarten so nahe gekommen sein, dass die Milbe mit der lateinischen Bezeichnung Varroa destructor (der Name sagt alles) die Seiten wechselte, nach Westen rübermachte und den GAU auslöste. Denn die Westliche Honigbiene war nicht vorbereitet auf solch einen Feind.

Die Milben vermehren sich in deren Arbeiterinnen- und Drohnenzellen ungebremst und übertragen Viren. Nach spätestens zwei, drei Jahren kollabieren die geschwächten und erkrankten Bienenvölker. So verbreitete sich die Milbe weiter und weiter: In Europa wurden erste Milben angeblich 1967 in Bulgarien entdeckt, zehn Jahre später auch in Deutschland. Seit 2022 sind sogar Bienen in Australien befallen. Die einzige varroafreie Region der Erde ist noch die Antarktis.

Ein ungleicher Kampf war entbrannt. „Die Milbe ist überall, sie verursacht immense Schäden und Kosten“, erzählt Bienenzüchter Tino Lorz. Wenn Imker nach der Winterruhe in ihre Kisten schauen und oft genug tote Völker vorfinden, hat fast immer die imkerliche Behandlung gegen die Milbe versagt. Jedes Jahr gehen so zigtausende Völker zugrunde.

Es war ja auch lange ein Kampf ohne Chance auf Sieg. Bislang ließ sich die Milbe nicht ausmerzen, nur eindämmen und kontrollieren. Als der Parasit in Europa entdeckt wurde, wehrten sich Imker mit Medikamenten, doch die Milben entwickelten Resistenzen. Außerdem sammelten sich Medikamentenreste im Bienenwachs. Eine neue Methode musste her: Säure.

Seit etlichen Jahren träufeln Imker im Sommer nach der Honigernte – vereinfacht gesagt – im Bienen- stock Ameisensäure auf kleine Schwämme. Die Säure verdunstet in der Sommerwärme, die Luft im Bienenstock wird extrem scharf und sauer. Das tötet die meisten Milben, aber macht auch den Bienen zu schaffen. Es stresst und verwirrt sie. Außerdem ist es keine zuverlässige Methode, weil immer Milben über- leben. Zudem ist es aufwendig bis umständlich und der Erfolg wetterabhängig.

Das alles ist Vergangenheit, wenn dauerhaft funktioniert, was auf der kleinen Lichtung im Wald bei Hinterhermsdorf von Imkern wie Tino Lorz seit einem Jahr erprobt wird.

„Die Behandlungen mit Säuren sind nicht mehr Stand der Dinge“, erzählt er. „Es geht doch längst ohne.“

Tino Lorz selbst betreut etwa hundert Bienenvölker. Die Hälfte davon kommt ohne jede Säurebehandlung aus und wird, wie ihre entfernten östlichen Verwandten aus dem Himalaya, allein mit der Varroamilbe fertig.

Tino Lorz setzt auf eine bestimmte Bienenart, die Buckfastbienen. Sie sind nach einem englischen Kloster benannt, wo ein deutscher Mönch vor über hundert Jahren anfing, Bienen zu züchten, nachdem ein Groß teil der Bienen auf der britischen Insel von einer Seuche dahingerafft worden war. Dieser Bruder Adam war ein feiner Beobachter, der nach Völkern schaute, die – einfach gesagt – stärker auf ihre Gesundheit achteten als andere. Der bienenbegeisterte Mönch reiste durch die Welt, studierte verschiedene Bienenunterarten und ihre Eigenheiten in Europa, Asien und Afrika, um anschließend in seinem Kloster seine Mitbringsel miteinander zu verkreuzen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Buckfastbiene ist gesund, robust, fleißig, friedlich. 1996 ist der Benediktinermönch Adam im Alter von fast hundert Jahren gestorben. Sein Lebenswerk aber ist geblieben – Züchter und Berufsimker in aller Welt beschäftigen sich weiter mit seinen Buckfastbienen. Auch in Sachsen.

Und was nun die Varroamilbe angeht: Imker aus Luxemburg zogen vor rund fünfzig Jahren die konsequentesten Schlüsse aus dem Werk von Bruder Adam. Systematisch begann man dort, nach Bienenvölkern zu suchen, die – einfach gesagt – ihren Stock sauberer halten als andere, die Milben entfernen, die hygienischer waren. Diese wurden miteinander verkreuzt, bis die Luxemburger Züchter am Ende Buckfastvölker in ihren Gärten stehen hatten, die fast oder ganz resistent waren gegen die Varroamilbe.

Das sprach sich zu den sächsischen Buckfastimkern herum und führte zu Einladungen an Paul Jungels oder Jos Guth, den neuen Göttern der Bienenzucht aus Luxemburg. Die beiden älteren Herren, äußerst erfolgreich als Imker und zugleich begnadete Vortragskünstler, sprachen in Dresden vor Hunderten begeisterten Imkern. Freundschaften entstanden, das wertvolle Wissen der Luxemburger zur Zucht von varroaresistenten Bienenvölkern war in Sachsen angekommen. Die Zukunft hatte begonnen.

Zwanzig solcher Bienenvölker, mittlerweile längst in Sachsen vermehrt, werden jetzt im Frühjahr auf der Lichtung im Wald bei Hinterhermsdorf stehen, zwanzig weitere in der Umgebung. Wie auch schon im vergangenen Frühling, bei der sächsischen Premiere.

Die Bienen dieser Völker werden ausfliegen, vor allem aber die männlichen Drohnen. Und von überall her werden Imker kleine Kistchen anliefern, darin Arbeitsbienen und eine ganz junge Königin, die ihren Jungfernflug dann über der Lichtung im Nationalpark Sächsische Schweiz machen darf, wo sie sich in der Luft paart mit den Drohnen, die aus ihrem Stammbaum die nötigen Eigenschaften gegen den Todfeind Varroamilbe weitergeben an die Jungkönigin, die dann neue Völker bildet.

„700 Königinnen wurden so 2023 begattet“, sagt Lorz. „Das war der An- fang.“ Es gehe darum, bis zum Jahr 2033 die Resistenzeigenschaften zu verbreiten, damit irgendwann von unzähligen Bienenständen aus unzähligen Gärten in Dresden, Chemnitz, Löbau oder Mittweida im Frühjahr gesunde und varroaresistente Drohnen in den Himmel steigen, nach Jungköniginnen suchen und sich mit ihnen paaren.

Dieses Jahr geht es weiter. Zweiter Anlauf. Das Interesse in der Imkerschaft ist groß. Die Buckfastimker in Sachsen sind nicht allein. Auch in anderen Bundesländern, in Bayern, Hessen oder Sachsen-Anhalt, gibt es Lichtungen, Täler oder Waldschneisen, wo resistente Bienenvölker darauf warten, ihre rettenden Eigenschaften im Paarungsflug an die Jungköniginnen weiterzugeben.

Varroaresistenz 2033 – das ist das Ziel für Deutschland. Ein langer Weg, aber wahrscheinlich ohne Alternative. „Resistenzzucht ist der einzig vernünftige Weg“, ist sich Lorz sicher. Das Land Sachsen kümmert sich um seine Imker und Bienenvölker. Rund 600.000 Euro pro Jahr, so Lorz, gebe der Freistaat aus. Aber nur ein Bruchteil des Geldes gehe in neue, erfolgversprechende Wege wie die Resistenzzucht. „Da könnte man deutlich mehr tun.“

Aber er will nicht klagen oder jammern. Es gibt genug zu tun. „Mühevoll, ja“, meint Lorz. Aber am En- de lohnen die Mühen, es gewinnen alle: „Die Bienen sind gesünder, die Völker stärker, es gibt mehr Honig, die Imker haben deutlich weniger Stress und Arbeit.“

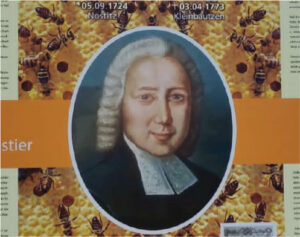

Gotlob Adam Schirach, in sorbischer Sprache Hadam Bohuchwał Šěrach, ge- winnt nach seinem Studium an der Universität in Leipzig 1748 die Pfarrstelle in Kleinbautzen in der Oberlausitz. Er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften. 1766 gründete er die über Ländergrenzen hinaus agierende Physikalisch-oeconomische Bienengesellschaft. Sie gibt den „Sächsischen Bienenvater“ heraus und unterrichtet angehende Imker. Seine Schüler kommen aus Bayern und Wien. Auch Katharina die Große entsendet zwei Schüler, die die Kunst des Imkern bei G.A. Schirach erlernen.

Gotlob Adam Schirach, in sorbischer Sprache Hadam Bohuchwał Šěrach, ge- winnt nach seinem Studium an der Universität in Leipzig 1748 die Pfarrstelle in Kleinbautzen in der Oberlausitz. Er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften. 1766 gründete er die über Ländergrenzen hinaus agierende Physikalisch-oeconomische Bienengesellschaft. Sie gibt den „Sächsischen Bienenvater“ heraus und unterrichtet angehende Imker. Seine Schüler kommen aus Bayern und Wien. Auch Katharina die Große entsendet zwei Schüler, die die Kunst des Imkern bei G.A. Schirach erlernen.

„Dreckspack“, schimpfte Jos Guth, als sein Vortrag einen Schlenker machte und bei der Asiatischen Hornisse angelangt war. Der Rest seiner Verwünschungen auf das unerwünschte Insekt ging dann im eigenen Gemurmel unter.

„Dreckspack“, schimpfte Jos Guth, als sein Vortrag einen Schlenker machte und bei der Asiatischen Hornisse angelangt war. Der Rest seiner Verwünschungen auf das unerwünschte Insekt ging dann im eigenen Gemurmel unter. Seit etwa zehn Jahren taucht der ungebetene Eindringling aus Asien auch in Guths Heimat Luxemburg auf. Die Hornisse ernährt sich gerne von Honigbienen, sie ist ein Alptraum für jeden betroffenen Imker. Die Europäische Kommission hat das Insekt als gefährlich für die Honigbiene und ganze Ökosysteme eingeschätzt und auf die Liste invasiver Arten gesetzt. Jos Guth berichtete, wie in Luxemburg die oft hoch in Bäumen hängenden Hornissennester aufwendig und teuer mit Hubsteigern beseitigt werden mussten.

Seit etwa zehn Jahren taucht der ungebetene Eindringling aus Asien auch in Guths Heimat Luxemburg auf. Die Hornisse ernährt sich gerne von Honigbienen, sie ist ein Alptraum für jeden betroffenen Imker. Die Europäische Kommission hat das Insekt als gefährlich für die Honigbiene und ganze Ökosysteme eingeschätzt und auf die Liste invasiver Arten gesetzt. Jos Guth berichtete, wie in Luxemburg die oft hoch in Bäumen hängenden Hornissennester aufwendig und teuer mit Hubsteigern beseitigt werden mussten.